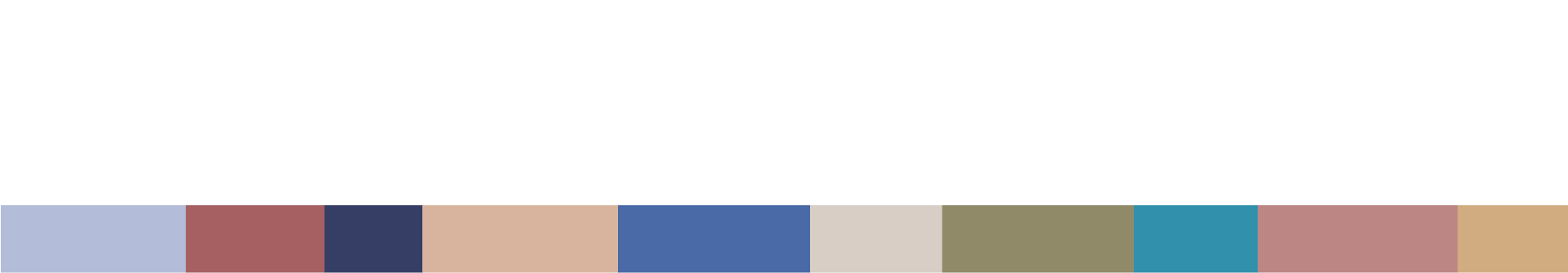

Der Schweizerische Robinson von Johann David Wyss (1743–1818) erzählt die Geschichte einer sechsköpfigen Pfarrersfamilie, die um 1800 die Schweiz mit einem missionarischen Auftrag verlässt und in Richtung des Südpazifik aufbricht. In dieser expliziten Adaption von Daniel Defoes Robinson Crusoe erleiden auch die Figuren dieser ‚Familienrobinsonade‘ Schiffbruch und leben fortan als einzige Überlebende auf einer einsamen Insel.

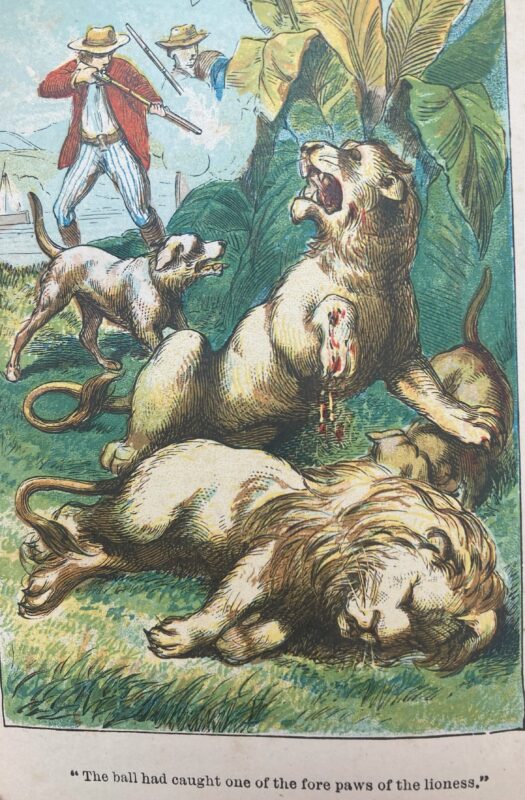

Tiere werden getötet oder gezähmt, die Landschaft umgestaltet. Die Familie baut auf der ganzen Insel Wohnstätten auf, wobei „Felsenheim“ – eine in den Fels gehauene 8-Zimmer-Wohnung mit Veranda, Garten, umgebenden Äckern und geschützt vor der restlichen Insel durch den „Schakalbach“, über den eine Ziehbrücke führt – den luxuriösen Höhepunkt und ein veritables bürgerliches Idyll darstellt. Die zahlreichen Abenteuer und Unternehmungen dieses neuen Familienalltags sind dabei eng mit dem Aufwachsen und der Erziehung der Söhne verknüpft.

Nach zehn Jahren auf der Insel treffen sie zum ersten Mal einen anderen Menschen. Es ist eine ebenfalls schiffbrüchige junge Frau, Jenny Montrose aus England, welche sich auf einen anderen Teil der Insel retten konnte. Ihre Geschichte ist eine Randnotiz, macht aber neugierig. Mit ganz einfachen Mitteln – geflochtene Körbe, gesammelte Muschelschalen und umgenutzte Seehundblasen – als Hauptwerkzeug, gelingt es ihr, schwierige Arbeiten auf ressourcenschonende Weise zu erledigen. Ihre Arbeitsweise kontrastiert damit die verschwenderische und grobe Art der Familie Robinson, mit dem Raum umzugehen und verweist auf alternative Formen der Robinsonade. Kurz nach Jennys Auftauchen findet dann ein Handelsschiff zufällig die abgelegene Insel und ermöglicht es der Familie so, erneut mit dem Rest der Welt in Kontakt zu kommen. Zwei der vier Söhne sowie Jenny entscheiden sich für eine Rückkehr nach Europa; die beiden andern bleiben mit den Eltern in ihrer neugegründeten Kolonie „Neu-Schweizerland“ zurück, welche durch einige Passagiere des Schiffs sogar noch Zuwachs erhält.

Wyss hat für seinen Roman ein Setting geschaffen, in welchem er „von aller Welt gesondert“, „aber doch […] von den nützlichen Erfindungen derselben Gebrauch machend“ (6) sich ganz auf die Erziehung und Bildung seiner Söhne fokussieren kann. Der Text ist damit sowohl von Jean-Jacques Rousseaus Robinson-Interpretation, in der der Roman als pädagogisch wertvolle und somit für Kinder geeignete Lektüre erklärt wird, als auch von Joachim Heinrich Campes Robinson-Adaption für Kinder, Robinson der Jüngere (1779/80), stark inspiriert. In Wyss‘ Version werden jedoch zum ersten Mal Kinder selbst in die Situation Robinsons versetzt. Dabei werden Abenteuer und Erziehung miteinander verbunden: Auf ihren langen Streifzügen über die Insel tauschen sich Vater und Söhne über eine Vielzahl an Themen aus, die schon Robinson beschäftigten: Wie soll man sein Leben gestalten? Was ist Gottes Plan? Wozu dient das Lernen neuer Dinge oder auch, was ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier?

Beeindruckend ist die Unmenge an technischem und naturwissenschaftlichem Weltwissen, welches Wyss – der selbst belesen und vielseitig interessiert war – den Vater der Familie Robinson vermitteln lässt. Dabei wird jedoch keine Rücksicht auf die tatsächlichen Begebenheiten der Umgebung genommen. Stattdessen finden die Robinsons Tiere, Pflanzen und Mineralien der ganzen Welt dicht an dicht auf der Insel vor. In diesem Wissen über die Natur sowie auch in den im Text vermittelten Kulturtechniken verschiedenster Länder und Ethnien der Welt zur Jagd, der Viehzucht, der Beschaffung und Zubereitung von Nahrung, des Werkzeug- und Gebäudebaus und vielem mehr spiegelt sich das gesammelte Wissen aus der damals populären Reise- und Forschungsliteratur wider. Nachweislich dienten Wyss beispielsweise die Aufzeichnungen J.R. Forsters, einem Naturforscher und Reisebegleiter von James Cook, als Quelle (Kortenbruck-Hoeijmans 1999, 24).

Der Schweizerische Robinson erinnert durch diese Anhäufung von Weltwissen und in Kombination mit den über 60 begleitenden Illustrationen von Tieren, Werkzeugen, Pflanzen und Landschaften auch an das damals neue Genre der Enzyklopädie. Insgesamt sind in der Handschrift 164 verschiedene Tierarten, 102 Pflanzenarten und 130 Episoden, in denen die Herstellung von Kleidern, Werkzeugen und Lebensmitteln detailreich beschrieben und teilweise illustriert werden, gezählt worden.

Dementsprechend ist auch Wyß’ pädagogische Haltung von einer enthusiastischen Bejahung der Neugier auf die Natur und fremde Kulturen geprägt. Dies ist ein Unterschied zu Campe, der sich stärker an Defoes Original orientiert: Robinsons Reiselust ist dort Zeichen von dessen Undiszipliniertheit und die Insel eine Strafe und Ort für Besserung (Rutschmann 2002, 166). Damit ist der Schweizerische Robinson nicht nur ein besonders aussagekräftiges Beispiel für den Einfluss der ‚pädagogischen Rezeptionslinie‘ Robinson Crusoes am Ende des 18. Jahrhunderts. Er ist auch ein kulturhistorisches Zeugnis einer Zeit, die von der Aufklärung und der Wissenssystematisierung sowie von der kolonialen, gewaltvollen Expansion Europas gezeichnet ist.

Der Schweizerische Robinson gilt heute als eine der erfolgreichsten Kinderbuchadaptionen von Robinson Crusoe und ist neben Johanna Spyris Heidi das international meistverbreitete Schweizer Kinderbuch überhaupt. Zwischen 1811 und 1980 sind mehr als 600 verschiedene Ausgaben und Adaptionen in verschiedenen Medien – Bücher, Filme, Hörspiele – in mehr als zwanzig Sprachen publiziert worden (Rutschmann 2002, 159 sowie Kortenbruck-Hoeijmans 2016, 1121.). Vor allem die Hollywoodverfilmung The Swiss Family Robinson (1960) unter der Regie von Ken Anakin war äusserst populär und geniesst noch heute Kultstatus.

Text: Sina Chiavi

Quellen:

- Kortenbruck-Hoeijmans, Hannelore. Johann David Wyß’ „Schweizerischer Robinson“. Zeitgeistdokument an der Wende zum 19. Jahrhundert. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 1999.

- Kortenbruck-Hoeijmans, Hannelore. „Eine Reise zum Schweizerischen Robinson“. In Johann David Wyss: Der Schweizerische Robinson oder der schiffbrüchige Schweizer-Prediger und seine Familie, hg. von Christian Döring. Berlin: Die Andere Bibliothek, 2016, 1121–1142.

- Rutschmann, Verena. „‚Der Schweizerische Robinson‘ – eine erzählte Enzyklopädie“. In Populäre Enzyklopädien: Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens, hg. von Ingrid Tomkowiak. Zürich: Chronos, 2002, 159–173.

- Rutschmann, Verena. „‚Der Schweizerische Robinson‘ – eine erzählte Enzyklopädie“. In Populäre Enzyklopädien: Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens, hg. von Ingrid Tomkowiak. Zürich: Chronos, 2002, 159–173.

- Wyss, Johann David, Der Schweizerische Robinson oder der schiffbrüchige Schweizer-Prediger und seine Familie, hg. von Christian Döring. Berlin: Die Andere Bibliothek, 2016.